もう一昨年のことになりますが、顔真卿展を国立博物館に見に行きました。顔真卿(がんしんけい)とは紀元700年代を生きた、唐の皇帝に仕えた官僚です(だそうです)。彼の書はこの展覧会のタイトルにもあるように「王羲之を超えた名筆」とされています(だそうです)。私は書のことは素人もいいところ。王羲之も歴史の授業でのかすかな記憶。しかしアジアに固有の、実用的な書面も含む字の群れを美的なものとして扱う枠組みには非常に興味がありこの展覧会を見たいと思ったのです。

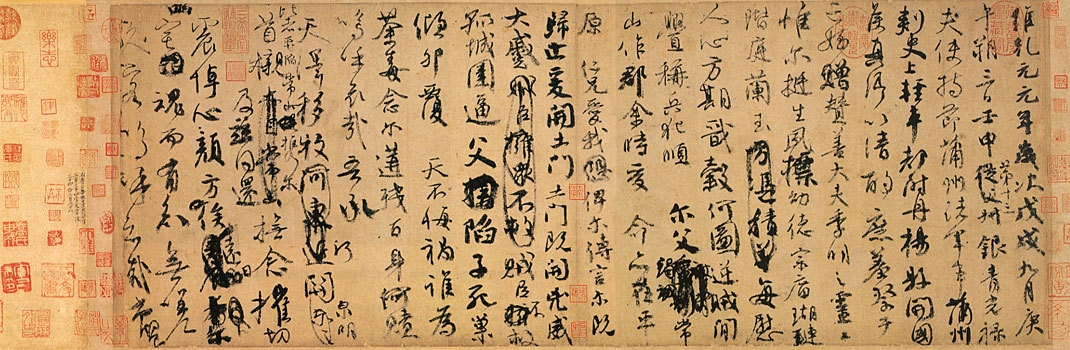

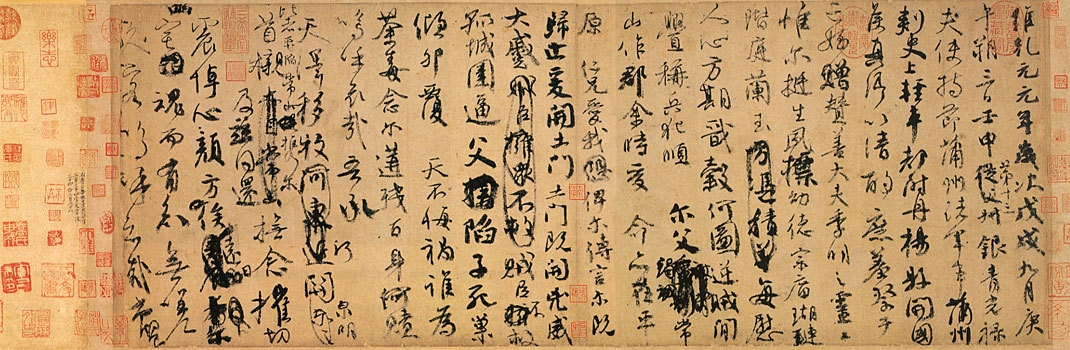

目玉の展示は「祭姪文稿(さいてつぶんこう)」。

戦乱で亡くした甥に捧げる追悼文の草稿です。感情の起伏が筆致に表れて・・・というところが鑑賞のポイントらしいのですが、私はそんな背景もつゆ知らず。単に視覚的なものとして眺めました。第一書かれている字の多くを読めません。改めて見ていろいろ知りたいことが沸き起こります。1300年前の追悼文の「草稿」が残されているって?、不思議なほど多くの印が押してあるその意味は?、草稿は鑑賞するもの?、美術と史料の境界線は?、などです。日本でも歌集や経文に、手紙または公文書的なものにも名筆とされるものがあります。確認申請書手書き派の私は、のちの世で申請書が名筆とされるようなこともありえるのか、でも押印廃止で朱いアクセントがな無くなるとしまりがないな、などとくだらない思いもめぐります。

当日は多くの人が見にきていました。書ってこんなに人気があるのかという驚きと、どれほどの人が顔真卿や王羲之を詳しく知っているのか疑問に思いました。たぶん私と同程度の知識で見にきた人も多いと思います。そういう人も呼び寄せる魅力が書にはあるのだろうと思いました。

書は西欧の絵画美術に比べれば瞬間芸的なところがある美術です。修正不可・短時間一発勝負の緊張感が書の魅力の出発点であるのは明らかです。では一発ですべての字を完璧なバランスで書けたらそれが書として最もすばらしいかといったらそうでもないですね。私は書の魅力は乱れをどう扱うか、にあるのではないかと見ています。生身の人が短時間のうちに書くもの、必ず乱れ・ゆらぎが生じます。その短時間の中で、バランスをくずしたらそれをリカバーしようとするのか、あるいはアンバランスをむしろ良しとするのか、そんな瞬間的な心の動きが見える作品に惹かれるのかも知れません。文字が示す意味内容を、美術として書を見るとき評価軸に組み込むべきかという問題がありますが、私はそれは切り離してよいと思います。

筆に触れるこの季節、ふと書にまつわる体験を思い出しました。