昔、建築家槇文彦氏が、都市では多くの人がいるにもかかわらず孤独を味わえる・匿名の存在になれる、という主旨のことをある本に書いていました。その部分が記憶に残っています。

その本では、近代都市での人と人の関係を示すイメージとして、点描の画家として知られるジョルジュ・スーラの『グランド・ジャット島の日曜日の午後』という絵がとりあげられています。グランド・ジャット島はパリ、セーヌ川にある中州状の島です。この絵では、たくさんいる人々(画面内に約50人)が互いに視線を交差することなく思い思い時間を過ごしている様が描かれています。スーラは19世紀後半にすでに都市での人の関りを理解していたのだと思われます。

私が槇氏の文章に共鳴したのは、東京にその都市像が重なったからに他なりません。

考えてみれば、高密度に人がいてもそこにコミュニティがないという状態、あるいはパブリックな場で個人的な空間を身の回りに発現できるということは、かなり不思議なことです。これは都市に固有のことであり、またひとつの自由さです。ちょっと出かければまるで外国に来たような解き放たれた気分を味わえるのは東京のような「大」都市の魅力です。

一方、京都を訪れたとき、もしここで暮していたら繁華街で知人にばったり出会いそうだと思ったことがあります。街のなかで人の連鎖がおこりそうな感じがあります。それも楽しいことなのかもしれません。福岡も同じような感覚を生むスケールの街です。

東京も京都も福岡も同じく「都市」ととらえられる場所ですが、その中にいて感じることには違いがありそうです。それは都市の規模に関わるところが大きいのだろうと思います。

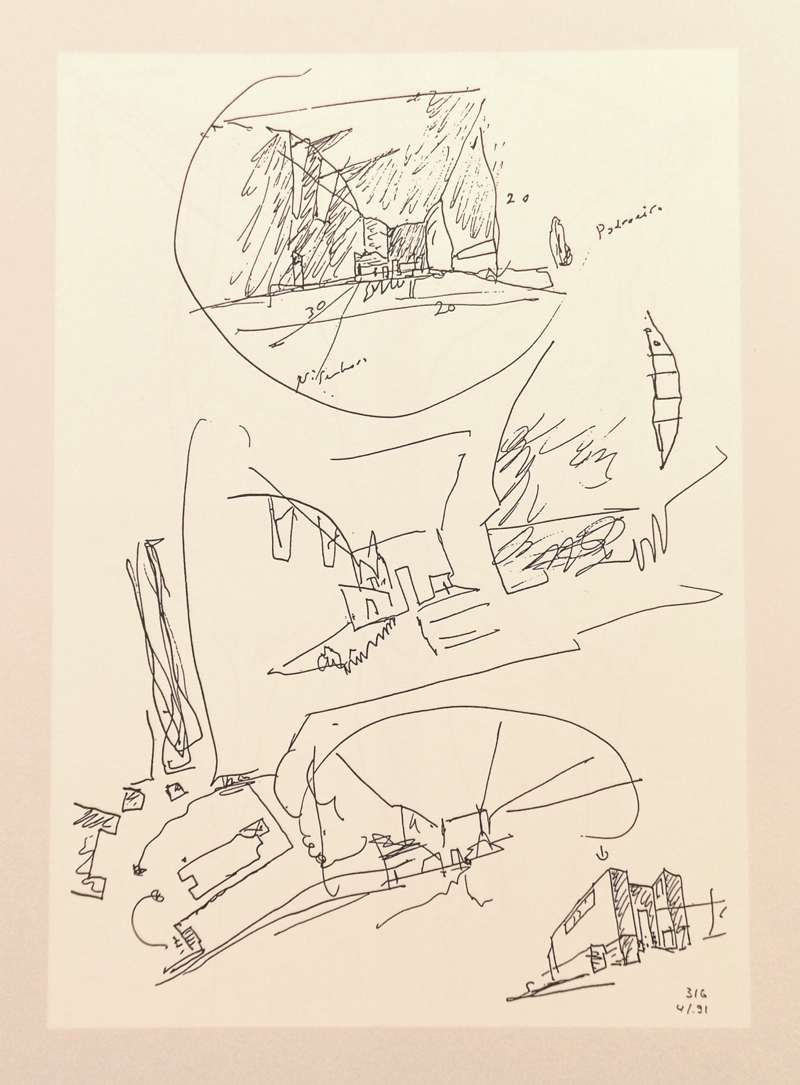

サン・タンドレアには座りの悪さを感じていました。

サン・タンドレアには座りの悪さを感じていました。 比べてみると面白いです。重心が低いプロポーションはより安定感があります。サン・ジョルジョ・マッジョーレ以上に整ったファサードです。本当にきれいな立面です。しかし違う部分もあります。低いファサードの破風の三角形が中央部で消失している点です。透けるものが重なっているようなレイヤー的な印象はサン・ジョルジョ・マッジョーレの方が勝っています。

比べてみると面白いです。重心が低いプロポーションはより安定感があります。サン・ジョルジョ・マッジョーレ以上に整ったファサードです。本当にきれいな立面です。しかし違う部分もあります。低いファサードの破風の三角形が中央部で消失している点です。透けるものが重なっているようなレイヤー的な印象はサン・ジョルジョ・マッジョーレの方が勝っています。